Por: Denisse Linares y Diego Saavedra

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

En los meses de marzo y abril, Cusco ha estado en el centro de la agenda energética del país. Primero por el paro en pro de la construcción del gasoducto sur peruano y luego por el anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del inicio de la producción del Lote 58 en el 2026 (1). Ambos hechos plantean preguntas sobre el futuro energético de las regiones del sur y del país en general.

En el primer caso, tras dos días de protesta, se instaló una Mesa de Diálogo con la participación del MINEM, PROINVERSIÓN y el Gobierno Regional del Cusco en la que se acordó retomar el proyecto, que uniría el actual sistema de ductos con las ciudades de Quillabamba, Anta y Cusco, con un costo de US $1000 millones de dólares (PROINVERSIÓN, 2025).

En el segundo caso, el anuncio de la producción del Lote 58 viene acompañado de la promesa de que las reservas de gas se incrementarán en un 30% y de la insistencia de implementar un corredor gasífero entre Cusco y Madre de Dios (2). Ello en un contexto en el que la empresa aún viene negociando con las comunidades nativas la compensación por el uso de su territorio, priorizando estándares de valorización económica que no toman en cuenta los impactos acumulativos, la afectación a los ecosistemas -claves para la seguridad alimentaria y salud-, ni el incremento progresivo del costo de vida.

¿Y el desarrollo energético sostenible?

El gasoducto se paralizó hace 10 años. Se dilató también por procesos judiciales por corrupción de funcionarios; uno de los cuales -que involucra a Odebrecht, al expresidente Humala y parte de su Gobierno-, ha sido resuelto recién esta semana. (Ruiz, M, 2021 & Angulo-Ljubicic 2016). De esta manera, se hace aún más tardía una promesa que -en caso de realizarse-, contribuiría a reducir los gastos del sector transporte e industria, principalmente, debido a la infraestructura que se está proponiendo, más no al uso doméstico. Desde ese punto de vista, tiene sentido que el gasoducto genere la expectativa de un menor costo de vida en las provincias de la región.

No obstante, recordemos que las áreas en mención están en la Amazonía cusqueña, donde el gas doméstico para las comunidades de la cuenca del Urubamba llega a costar tres veces más que en Lima (por lo que tiene impactos directos en la canasta familiar) (3); donde las comunidades han cedido territorios durante más 20 de años (4) para la explotación de la industria gasífera, pero su acceso a esta energía no ha mejorado; donde la industrialización aún es un sueño; los beneficios del canon no se materializan en servicios públicos de calidad; la falta de transparencia continúa siendo una debilidad estructural en los diferentes niveles de gobierno (5); y la planificación energética no incluye a los pueblos indígenas como actores claves para el desarrollo regional (6).

Asimismo, el reinicio de actividades en el Lote 58, concesionado a la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC), nos recuerda que este proyecto fue aprobado sin consulta previa. De hecho, en la cuenca hay cuatro lotes y un ducto, y ninguno cumplió con este derecho. Es más, el MINEM en 2019 identificó una “zona gris” de proyectos que no habían pasado por consulta previa y que debían homologar sus procesos de participación ciudadana para cumplir con ese derecho, entre los que se encuentra los lotes 56 y 88 que conforman el proyecto Camisea (7).

La demanda de energía de las regiones del sur es legítima y debe ser atendida. Para ello, es necesario evaluar los más de 25 años de los contratos de Camisea desde una perspectiva de derechos, sostenibilidad y gobernanza socioambiental, que además genere mejoras para las economías locales. Justamente, el actual proceso de la política energética nacional, debería desarrollarse con los más altos estándares de transparencia y acceso a la información, de manera que se mejoren los mecanismos de rendición de cuentas por parte del sector privado y público.

La nueva frontera extractiva anunciada por el MINEM debe recordar que en el denominado corredor gasífero sur está el corredor de biodiversidad Vilcabamba – Amboró, que incluye al Santuario Nacional Megantoni y al Parque Nacional del Manú, una de las áreas más biodiversas del mundo. Y que, -como señala el Convenio de Diversidad Biológica, del cual el Perú es parte-, se debe garantizar que para 2030, al menos un 30% de las zonas terrestres, especialmente las de importancia para la biodiversidad y los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas representativos que reconozcan los territorios indígenas.

Aún hoy, a 40 años de descubrirse las reservas de Camisea, el modelo extractivo implementa un sistema de extracción tecnológicamente desfasado y mira de costado a las poblaciones indígenas. Además de asegurar la consulta previa, es urgente que se revisen los estándares que usan las empresas para los procesos de compensación, ya que mientras éstas realizan acuerdos por el uso del territorio por 20 o más años -sin actualizarlos como se hace con los instrumentos ambientales-, ellas mismas sí se benefician de adendas, incremento de montos a la actualización por inflación, entre otros.

El desarrollo energético inclusivo y sostenible es un pendiente histórico en el Perú. Por ello, generemos modelos que promuevan la igualdad y alienten la prevención de impactos ambientales; así como políticas y prácticas que fortalezcan la transparencia, los derechos de la población local y sus expectativas de desarrollo; la diversificación energética para no depender solo del gas; y el respeto por la biodiversidad y los compromisos climáticos, como parte de un giro hacia una transición energética justa.

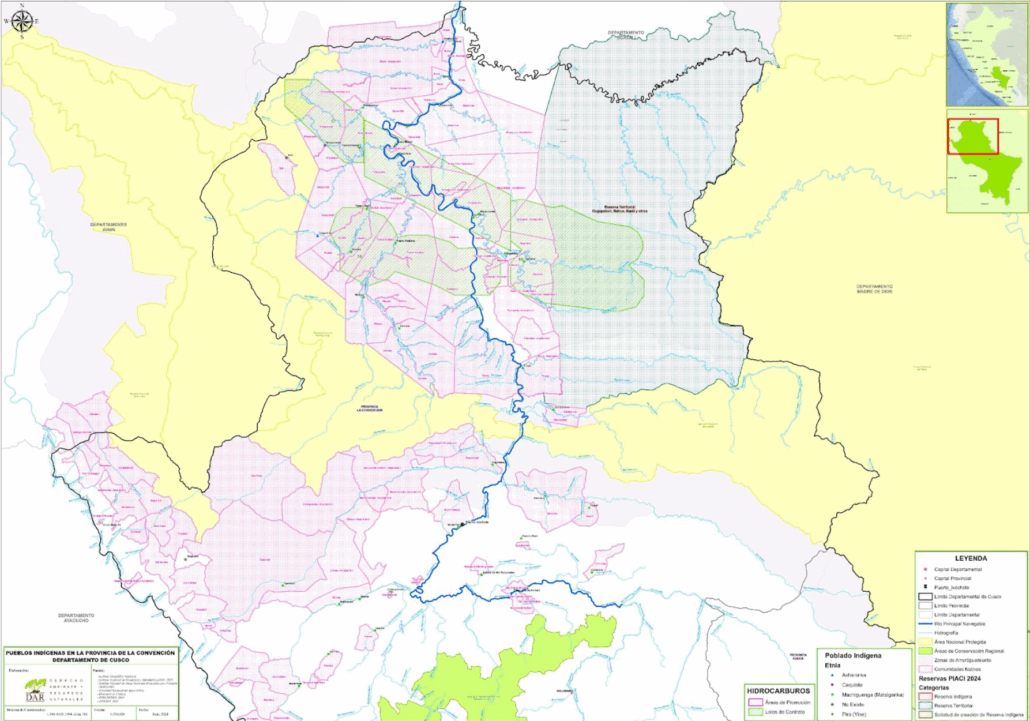

Imagen: Cuenca alta y baja del Urubamba (La Convención, Cusco). Lotes de hidrocarburos, áreas naturales protegidas y comunidades nativas. DAR 2024.

Notas

(1) Ver: https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/1139780-ministro-jorge-montero-presenta-propuestas-para-masificar-el-gas-natural-en-la-region-cusco

(2) Ver: https://www.infobae.com/peru/2025/04/04/el-lote-58-de-camisea-operado-por-la-estatal-china-cnpc-producira-gas-natural-a-partir-del-primer-trimestre-2026-confirma-minem/

(3) Entrevista realizada a comuneras de Timpia y Poyentimari.

(4) Si bien es cierto, existen contratos de negociación y compensación, entre las comunidades y las empresas por la cesión en uso de sus territorios, estos procesos se desarrollan en relaciones de desigualdad.

(5) Ver: https://ojo-publico.com/edicion-regional/megantoni-el-distrito-mas-rico-cusco-acorralado-por-la-pobreza

(6) Actualmente el MINEM está elaborando la Política Energética al 2050; sobre la cual organizaciones indígenas de la Amazonía han solicitado la implementación de un espacio de diálogo para que sea un proceso participativo. Ver: https://dar.org.pe/pueblos-indigenas-exigen-participacion-y-transparencia-en-elaboracion-de-la-politica-energetica-del-pais/

(7) Ver: https://proactivo.com.pe/evaluan-que-camisea-sea-sometido-a-consulta-previa/